京都御所や桂離宮、修学院離宮などを管轄する宮内庁京都事務所では、日々、さまざまな部署の方が御所や離宮を守っておられます。

文化価値がとても高い建物を守るために、一体どんなお仕事をされているのでしょうか。

今回は “京都御所を守るお仕事”についてご紹介します!

※記事中の情報はすべて2025年9月時点のものです。

庭園の景観を守る独自の手法「御所透かし」

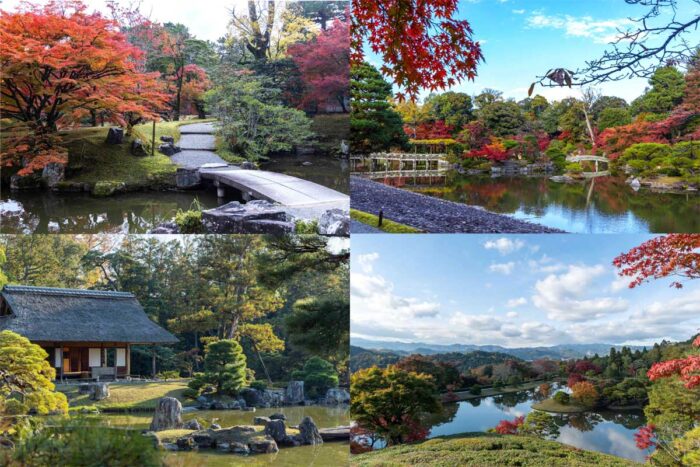

- 画像提供:宮内庁京都事務所

- 画像提供:宮内庁京都事務所

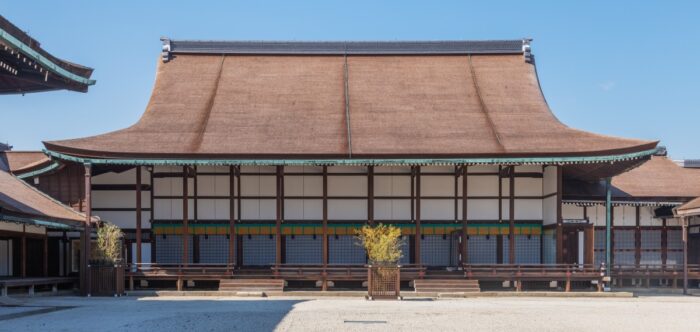

京都御所には、私たちが「庭」と聞いてすぐにイメージするような池泉回遊式庭園の御池庭(写真左)や、儀式の場としての役割をもつ白砂が敷かれた紫宸殿(ししんでん)前の南庭(だんてい・写真右)など、用途や景観が異なるさまざまな庭があります。

いずれも庭の美しさを保つため、林園課の職員さんが毎日手入れをしているのですが、その中で宮内庁京都事務所が管理する御所と離宮で行っている「御所透かし」という独特の技法があるそうです。

「透かし」とは剪定技術のこと。同じ透かしでもお寺の庭や家の庭とは異なり、御所透かしは単体の樹を主張させず、繊細な技術で全体の調和を保ち、自然に生育している樹木よりも「自然さ」を感じさせ、手入れ前後の景観に変化を与えないように整えられます。

画像提供:宮内庁京都事務所

特に大事なのは枝の幹に近いところから生えている小枝、ふところ枝(写真、赤丸の部分)を大切に育てること。この枝を表に見えている枝と同じような形に育て、ある程度、表と同じ形になったら表の枝を取り除き、内側で育った枝を表に出します。これにより庭の樹の大きさが一定に維持されているのだとか。

画像提供:宮内庁京都事務所

ですが御所には多くの松や広葉樹があるので手入れが大変! 松だけでも春に185本、秋には192本も透かすのだそうです。

この技術は長年、先輩職員から後輩職員へと受け継がれ、今も宮内庁京都事務所では職員を対象とした講習が定期的に行われているそうです。

建物を守る伝統の「檜皮葺」屋根の葺き替え

画像提供:宮内庁京都事務所

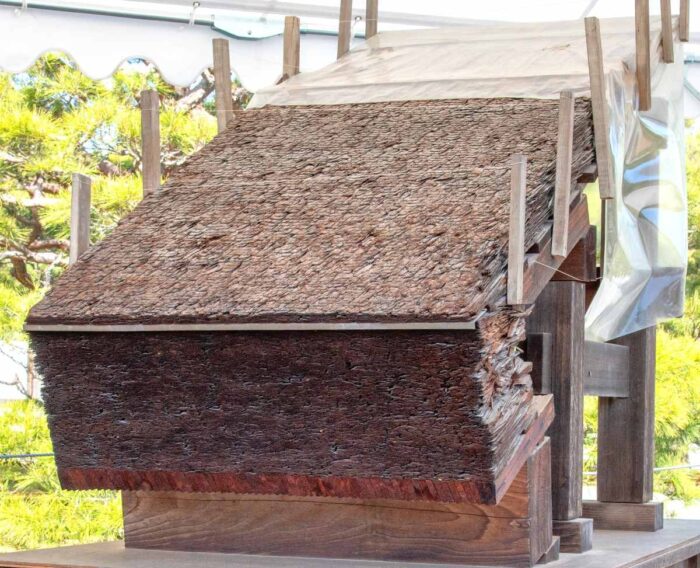

京都御所を訪れると檜皮葺(ひわだぶき)や杮葺(こけらぶき)など、自然素材を用いた屋根の美しさに驚かされます。これらの屋根は定期的な葺き替えが必要で、檜皮葺は約30年、杮葺は約20年ごとに葺き替えが行われるそう。京都事務所が管理する建物は非常に多いので、毎年、どこかの建物が葺き替えられています。

その中から今回は、檜皮葺の葺き方をご紹介しましょう。

画像提供:宮内庁京都事務所

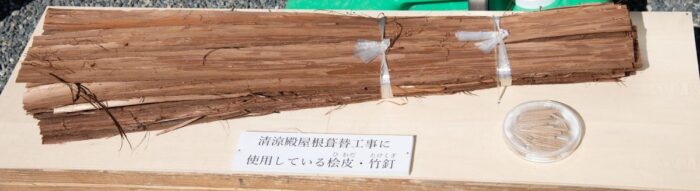

檜皮葺に使うのは、樹齢70年以上のヒノキの樹皮。立ち木から荒皮(最初の樹皮)をはいだ後、8年程するとできる品質の良い黒皮を使います。

画像提供:宮内庁京都事務所

はいだ樹皮は長さ75㎝、先端(軒先方向)15㎝、末端10.5㎝、厚さ1.5㎜程度に成形(写真中央)。それを1.2㎝ずつずらしながら重ね、金属ではなく竹でできた竹釘で留め付けていきます。

膨大に使用する竹釘は専門の竹釘師によって作られたもので、細断して焙煎した竹を使います。現在、竹釘を製造できるのは日本で1社のみなのだとか。

画像提供:宮内庁京都事務所

このような檜皮葺に関する技術は、伝統的木造建造物を継承し続ける上で必要不可欠で、さらに未来へ伝えるべき大切な技術です。

そこで後世に伝えるべく選定保存技術として文化庁に選定され、さらに檜皮葺を含む屋根工事は、全国社寺等屋根工事技術保存会が選定保存技術保存団体として認定されています。

また、2020年12月には檜皮葺を含む伝統建築の技が 「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。

京都御所を「火災」から守る

画像提供:宮内庁京都事務所

平安時代より度々火災が起きている京都御所。その都度、再建されてきましたが、1854(嘉永7)年に大宮御所から出火して内裏が焼失し、1855(安政2)年に再建。現在の御所の建物はその時に造営されたものです。

実は、昭和に入ってからも火災があり、1954(昭和29)年、鴨川の花火大会の火が小御所(写真)の屋根に落ちて炎上しています。

画像提供:宮内庁京都事務所

とはいえ、古くより防火体制はしっかり行われてきました。例えば江戸時代は御用水として鴨川上流から水を水槽等に導き、防火用水としていました。

明治時代になり琵琶湖疏水が完成すると枝線から御用水に分水し、蒸気ポンプを置いて火災に備えました。

さらには蹴上にある琵琶湖疏水の取入口と御所間の約4㎞を鉄管でつなぐ御所水道を整備。平時は庭の池などに送水し、火災時は蹴上と御所の高低差60mを利用して高圧で送水できるようにしていたのだとか。これは驚き! (写真は貯水槽。奥にポンプ室が見えます)

画像提供:宮内庁京都事務所

現在、御所水道は使われていませんが、京都御所内に12基、京都御所周辺(朔平門・皇后門・宜秋門・建春門付近)に4基もの防火用の水槽が設置され、さらにポンプ室には2基の消火ポンプを設置。そして京都御所内の皇宮警察本部京都護衛署の派出所付近には遠隔盤が設置され、ポンプ室まで行かなくても加圧ポンプが作動できるようになっています。(写真は加圧ポンプ)

また、消火にあたっては役割も細かく決められており、宮内庁は昇降式放水銃を使った延焼防止、皇宮警察本部京都護衛署は消火栓、差し込み式放水銃やねじ込み設置式放水銃を使用して消火。京都市消防局上京消防署は、京都御所内と京都御所周辺の貯水槽もしくは御池庭の水を使い、消火用ホース等で消火するのだとか。

その他にも植物性屋根で火災に遭った場所(香川県の神谷神社、京都府南丹市美山町など)へ出向き、消火活動を行った消防署の話を聞くなどして、対策に役立ているそうです。

多くの人々の尽力で、大切な京都御所を守っているのですね。

宮内庁京都事務所が守る御所と離宮

画像提供:宮内庁京都事務所

その他、御殿の障壁画や調度類を管理したり、特別公開などの企画を立てたりするのお仕事もあります。

いかがでしょうか。これらの技術は、宮内庁京都事務所が管理している京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮、などでも同じように行われています。このように京都御所ではさまざまな部署で建物を守り、後世に多様な文化を伝えています。

この秋、京都御所では「秋の特別公開」を開催。手続き不要で参観できるので、訪れた際はご紹介した技術面にも注目してみてください

京都事務所のお仕事は他にもたくさんあります! ぜひこちらもご覧ください

『年報6』を掲載しました。 – 京都御所

■■INFORMATION■■

京都御所

京都府京都市上京区京都御苑

参観について

宮内庁京都事務所参観係

TEL 075-211-1215(8:30〜17:15)

入場門:清所門

公開時間:9:00~16:20(最終退出17:00)

9、3月は9:00~15:50(最終退出16:30)

10~2月は9:00~15:20(最終退出 16:00)

参観料:無料 申込手続不要(入場時に手荷物検査を行います)

休止日:月曜日(祝日の場合は参観、翌日休止)、年末年始(12月28日〜1月4日)、行事等の実施のため支障のある日

※自由参観の他、職員による日本語,英語及び中国語の案内あり

詳しくはこちらを

秋の特別公開

この期間は申込手続不要で参観できます。

2025年11月26日(水) ~ 30日(日)

※以下の日程は通年公開を休止します。

11月24日(月・振替休日)、25日(火)、12月1日(月)、2日(火)

公開時間:9:00~15:20(最終退出16:00)

参観料:無料

詳しくはこちらを ↓ ↓ ↓