農民から天下人に上り詰めた戦国武将・豊臣秀吉。その秀吉に寄り添い、付き従ったのが弟・秀長です。秀吉の正室・ねね様や側室の淀君は知っていても「秀長??」と思われる方は多いのではないでしょうか。実は彼がいなければ秀吉は天下を取れなかった……ともいわしめる重要な人物なのです。

2026年のNHK大河ドラマは、この豊臣秀長を主人公としてその歴史エピソードを描いたものです。そこで、京都における豊臣兄弟の足跡を訪ねてみましょう。

※記事中の情報はすべて2025年11月時点のものです。

秀吉の弟・秀長ってどんな人?

画像提供:海の京都DMO

兄の秀吉といえば“派手好き”なイメージがありますが、弟・秀長は目立つことを好まなかったのか、教科書や史料などでの登場は少なく、多くのことは分かっていません。ですが、秀吉が天下を取るためには欠かせない人物であり、現在では参謀や軍師などではなく、補佐役という存在であったと見られています。

秀長は本能寺の変の後、山崎・賤ヶ岳の両戦いに貢献、さらに四国・九州平定では大軍勢を指揮。それら様々な功績により紀伊(現・和歌山県)・和泉(現・大阪府南西部)・大和(現・奈良県)を与えられ、大和に郡山城を建てて居城とし、大和大納言と呼ばれました。

また大名との交渉やアドバイス、軍事的指揮と取次をする「指南」の役目を親身に行っていたことから、毛利輝元、長曾我部元親、徳川家康などの諸大名から深く信頼され、豊臣家と諸大名との関係が良好に保たれていたといわれています。

しかし、秀吉の補佐役に徹した秀長は1591(天正19)年、病で亡くなります。その後は歴史が示す通り、豊臣家は滅亡し、徳川の時代が始まります。秀長がもう少し長く生きていれば豊臣家は磐石だったともいわれている、そういう人物です。

それでは、秀長と秀吉に関係する京都スポットをご紹介しましょう。

秀長が二代目城主を勤めた城

【福知山市】福知山城

京都府福知山市なる福知山城といえば、明智光秀が城を築き、城主だったことで知られていますが、1582(天正10)年、本能寺の変の後に、秀長が二代目城主となりました。

画像提供:福知山市観光協会

JR福知山駅北口にある福知山観光案内所では、白地に豊臣の家紋と、金で秀長の名前を入れた「御城印帳」(800円)が販売されています。観光協会の方のお話では今後、秀長グッズも展開する予定とのこと。ぜひチェックしてくださいね。

福知山城についてはこちらの記事もどうぞ ↓ ↓ ↓

■■INFORMATION■■

福知山城

京都府福知山市字内記5

℡ 0773-23-9564

開 9:00~17:00(入館は~16:30)

休 火曜日(祝日の場合は翌日)、12月28日~31日/1月4日~6日

料 330円、小中学生110円

福知山観光案内所

京都府福知山市駅前町439

℡ 0773-22-2228

営9:00~18:00

休 年末年始

秀長が静かに眠る菩提寺

【京都市】大徳寺 大光院

画像提供:公益社団法人京都市観光協会

秀長は1585(天正13)年の紀州攻めで副将、さらに四国攻略戦では総大将となり、その功績により紀伊・和泉に加えて大和が領国として与えられ、大和の郡山城に居城を移しました。

しかし、この頃から体調が思わしくなくなり、1590(天正18)年の小田原攻めの際は、秀吉の命で京都の屋敷で療養と畿内の留守居を任されます。しかし病状はますます悪化。郡山に帰還するものの、小田原城が落城したとの報告を受けて再び京都へ上洛。秀吉の戻りを見届けてから郡山に戻り、1591(天正19)年の1月、自身の娘と養嗣子・秀保( ひでやす)との婚姻を見届けた後、帰らぬ人となりました。

(写真は大徳寺塔頭 大光院の客殿(本堂)に安置されている秀長の木像)

葬儀は秀吉が仕切り、信長の時と同じく大徳寺・総見院の古溪宗陳 (こけいそうちん) により執り行われました。

葬儀には約20万人の参列者があったといわれています。また秀長と親しかった毛利輝元や長曾我部元親、徳川家康らは独自に法要も行いました。

一方、秀吉は秀長の菩提寺として郡山城下に古溪宗陳を開山に大光院を創建します。しかし8年後の1599(慶長4)年、秀吉を慕っていた家臣・藤堂高虎により京都市にある大徳寺境内に移されました(写真)。

なぜ高虎が菩提寺を京都に移したかの理由はわかりませんが、前年に秀吉が亡くなっていることから、「もしかして高虎は豊臣家に菩提寺を任せておけないと思ったのかもしれませんね」とご住職。後に秀長の五輪塔の隣に高虎の五輪塔が建てられ、今も大光院の墓所に秀長と高虎の五輪塔が寄り添うように立っています(写真:左の大きな五輪塔が秀長、右の大きな五輪塔が高虎)。

「京の冬の旅」で4年ぶりに特別公開!

大光院は通常非公開ですが、2026年に行われる「京の冬の旅」で特別公開されます。秀長像をはじめ、伝・狩野探幽筆の襖絵「黒雲龍図」、黒田如水(官兵衛)好みの茶室「蒲庵(ほあん)」(通称:三石の席)が公開されます。

※「京の冬の旅」非公開文化財特別公開では、墓所を間近で拝観することはできません。

公開期間など詳細は文末をご覧ください。

■■INFORMATION■■

大光院

京都府京都市北区紫野大徳寺町92

※通常非公開

秀長の足跡は分からないことが多いのですが、きっと兄・秀吉と行動を共にしていたのではないでしょうか。

ここからは秀吉の足跡の一旦をご紹介していきます。

兄弟としても天下分け目となった

【大山崎町】天王山

明智光秀が織田信長に対して謀反を起こした本能寺の変が起こったのは1582(天正10)年6月2日。その時、秀吉は中国地方で毛利軍との戦の最中でした。そこに知らせが届き、急遽、毛利方と和睦。驚くべき速さで、200キロメートル先の京都に2万の大軍を移動させたのです。これが世にいう中国大返しです。

明智光秀との山崎の合戦が始まったのは13日の夕方16時頃。中川清秀と高山右近、黒田官兵衛(黒田孝高)、秀長らにより、合戦は秀吉軍の勝利で終わりました。

標高約270メートルの天王山山頂へと続くハイキングコース「秀吉の道」には、「秀吉の天下取り」をテーマに、本能寺の変、中国大返し、山崎の合戦、秀吉の制覇の歴史物語を、壮大な陶板絵図で辿ることができます。

天王山についてはこちらもどうぞ ↓ ↓ ↓

■■INFORMATION■■

天王山登り口

京都府乙訓郡大山崎町大山崎谷田

秀吉も戦勝祈願に訪れた

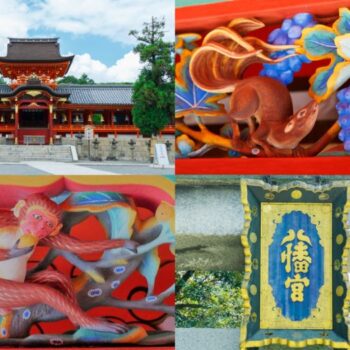

【八幡市】石清水八幡宮

武運長久の神として武士から崇敬された八幡市の石清水八幡宮。創建は今から約1160年前。平安京を守る神様として、八幡宮の総本社である九州・宇佐八幡宮から八幡大神を勧請(かんじょう)し、この地にお祀りしたことに始まります。

創建以来、建物の造営は14度、修復は18度にもおよび、その度に織田信長、豊臣秀吉・秀頼、徳川家光など名だたる時の権力者が力を尽くしました(写真は織田信長が寄進した黄金の雨樋)。

八幡造とよばれる美しい社殿は徳川家光の造替によるもので、そのうちの10棟は国宝に指定されています。

画像提供:石清水八幡宮

そして、朱塗りの回廊に金の吊燈篭が下がる様子も素晴らしいもの。1586(天正14)年、秀吉は太政大臣となり、さらに九州平定に成功した感謝の意を込め、「五七桐紋」と「豊臣太政大臣」の刻銘が刻まれた「金銅製釣灯籠」を奉納しました(写真:普段非公開)。奉納した時、秀吉の側には秀長も一緒にいたことでしょう。

石清水八幡宮の詳細はこちらもどうぞ ↓ ↓ ↓

■■■INFORMATION■■■

石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)

京都府八幡市八幡高坊30

℡075-981-3001

時間 6:00~18:00(正月期間は変動有り)

※お札・お守授与所は9:00~16:00

北野大茶会が行われた

【京都市】北野天満宮

1587(天正15)年9月に聚楽第が完成したその翌月の10月1日、北野天満宮とその周辺一帯の松原で、秀吉主催の「北野大茶湯(きたのおおちゃのゆ)」が開催されました。参加者は約1,000人。千利休が茶頭となり、それぞれ趣向を凝らした茶席を設え「茶の湯」を楽しんだといわれています。

また、秀吉自身も参加したといわれ、北野天満宮の拝殿中央に黄金の茶室を設けたのだとか。その時、秀吉が水を汲んだと伝わるのが写真の「太閤井戸」。こちらは参道の脇にあるのでいつでも見ることが可能です。

また、通常非公開ですが、大鳥居の左にある茶席「松向軒」の中には「三斎井戸」があり、こちらは北野大茶湯の際、細川三斎(忠興)が使った井戸と伝わっています。

■■INFORMATION■■

北野天満宮

京都府京都市上京区馬喰町

℡075-461-0005

時間 7:00〜20:00(社務所・授与所は9:00〜19:30)

大坂冬の陣のきっかけとなった「あの」鐘が残る

【京都市】方広寺

ついに天下を統一し、関白となった秀吉は、奈良の東大寺より大きな大仏と大仏殿の建立をはじめます。1595(文禄5)年、東大寺の3倍の規模だったという大仏殿が完成しますが、翌年、地震で倒壊。その後も再建する度に落雷、火災などにより焼失し、秀吉の死後、1612(慶長17)年に息子の秀頼により完成しました(写真は大仏殿の遺構)

しかし、鐘に刻まれた銘文の「国家安康」「君臣豊楽」の文字が家康の名前を分断し、豊臣を君主とするものだという徳川家康からの指摘に端を発し、大坂冬の陣が勃発。豊臣家滅亡のきっかけとなってしまうのです。

「京の冬の旅」で特別公開!

通常非公開の本堂が公開され、かつての大仏の10分の1の大きさで江戸期に造られた本尊・盧舎那仏坐像を公開。また大仏殿の欄間に施されていた名工・左甚五郎(ひだりじんごろう)作の龍の彫刻(部分)や風鐸(ふうたく)など、豊臣秀頼(ひでより)再建時の大仏殿の遺物を見ることができます。

また、大黒天堂では、秀吉が護持したという大黒天像を特別公開。大黒天堂の天井画として描かれたという縦横4メートル以上の掛け軸「神龍図(しんりゅうず)」も特別展示されます。

公開期間など詳細は文末をご覧ください。

■■INFORMATION■■

方広寺

京都府京都市東山区茶屋町

※本堂等は通常非公開、鐘は外から見ることができます

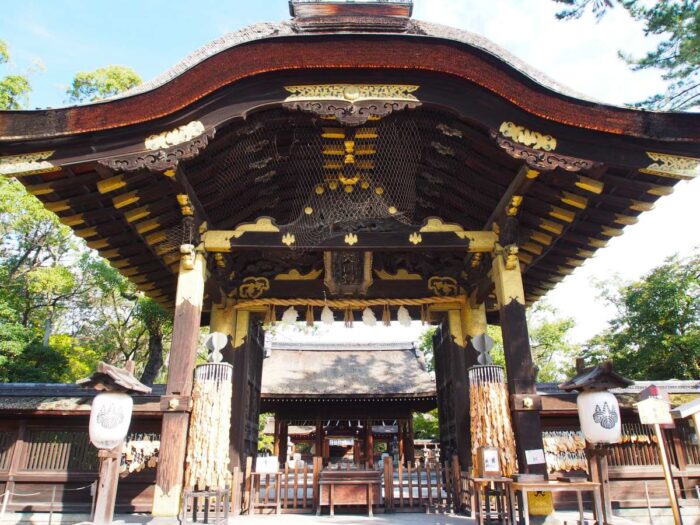

豊臣秀吉を祀る神社

【京都市】豊国神社

秀長の死から7年後の1598(慶長3)年、伏見城で秀吉は亡くなりました。

その翌年、息子の秀頼により建てられたのが豊国神社(とよくにじんじゃ)です。境内には北政所を祀る貞照神社もあり、出世開運・良縁成就ご利益としても知られています。

正面の美しい唐門(国宝・写真)は伏見城の遺構と伝わり、その華麗な飾金具や彫刻から、かつての伏見城の様子を垣間見ることができます。豊臣家が滅亡した後、徳川幕府により廃社にされますが、1880(明治13)年、明治政府が秀吉の徳を称えて、方広寺大仏殿跡に再興しました。

画像提供:豊国神社

宝物館には「豊国祭礼図屏風」(重文)や秀吉が使ったという「獏御枕(ばくのおんまくら)」、金銅造りの宝塔に納められた「豊公御歯(ほうこうのおんは)」など多数の宝物を所蔵展示しています。

「京の冬の旅」で特別公開!

明治初期、京都に残った宮中女官の居住施設として建てられた「恭明宮(きょうめいぐう」の遺構「書院」を公開。秀吉の羽織「黄紗綾地菊桐紋付胴服」(重文)に加え、狩野派の絵師が描いたと伝わる六曲一双の「洛中洛外図屏風」が初公開されます。

さらに普段は京都国立博物館へ寄託されている「薙刀直シ刀無銘吉光(なぎなたなおしかたなむめいよしみつ=名物骨喰藤四郎」(重文)が里帰りし、特別展示されます。

※「骨喰藤四郎(ほねばみとうしろう)」は2月3日(火)まで展示、以降は写し(再現刀)が展示されます

公開期間など詳細は文末をご覧ください。

■■INFORMATION■■

豊国神社

京都府京都市東山区大和大路正面茶屋町530

時間 9:00~16:30(16:00受付終了)

■■参考文献 ■■

「豊臣秀長 天下統一を成し遂げた兄弟の軌跡」宝島社

「秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治」講談社

「450年前にタイム・スリップ! 豊臣兄弟と天下統一の舞台裏」青春出版社

「豊臣秀長 ある補佐役の生涯」PHP研究所