大阪・関西万博がスタートし、さまざまな関連イベントが京都でも開催されています。その1つが、まもなく開催される「淀川舟運フェスティバル」。かつて京都と大阪を結ぶ人々の生活に欠かせない交通手段であった淀川舟運(よどがわしゅううん)を万博開催を機に復活させ、観光としての魅力を発信するためのイベントです。ここで、「京都と大阪を舟で行き来していた!?」ということに驚いた私たちKYOTO SIDE編集部は今回、京都の舟運について調べることになりました。

安土・桃山時代、豊臣秀吉が伏見城築城の際に拡張した川の港「伏見港」。徳川の時代に伏見は一大物流拠点の地位を固め、昭和時代前半まで、京都と大阪を結ぶ河川水運の要衝として大きな役割を果たしてきました。そんな伏見港の歴史と変遷を探るべく、京都府立 京都学・歴彩館の学芸員で、伏見のまちに詳しい若林正博さんと共に伏見のまちを歩いてみました!

※記事中の情報はすべて2025年5月時点のものです。

淀川舟運フェスティバルへ行ってみよう!

画像:京都府

まち歩きの前に……令和7年5月10日(土)・11日(日)に開催される「淀川舟運フェスティバル」についてご紹介します!

京阪沿線の5つの会場(伏見・宇治・八幡・久御山・枚方)でそれぞれ、地元の人気グルメやキッチンカーが並ぶマルシェやワークショップ、吹奏楽やご当地キャラクターのステージなどさまざまなイベントなどを開催。

お出かけにぴったりのこの季節に、大人から子どもまで楽しめるイベントへ行ってみませんか?

画像:京都府

伏見会場では、淀川水域特別記念クルーズ「まるごとわくわく講座 伏見〜八幡」として、昨年62年ぶりに復活した航路を屋形船風遊覧船「辨天号」が特別運行! 船上観光を楽しめるイベントもあるそうです。

今回歩く舟運関連スポットも関係する「淀川舟運フェスティバル」では、各会場で趣向を凝らしたイベントが開催されるので、皆さんぜひ、会場へお越しくださいね。

舟運を使うと便利な立地だった

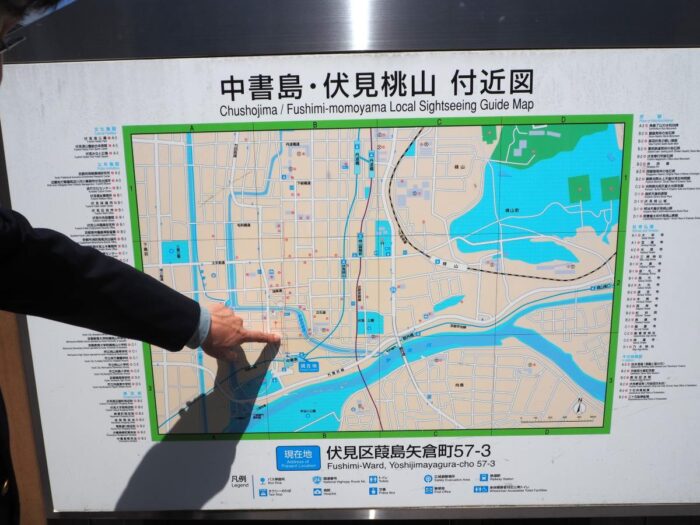

それでは、本日の歴史散策がスタートです! 始まりは京阪電車の中書島駅。まずは駅前にある伏見の地図を見ながら、伏見港の位置を確認します。

若林さん曰く、江戸時代に伏見は江戸幕府の直轄地だったそうなのですが、今日歩く伏見港周辺は、伏見奉行が治めていたうちのほんの10分の1程度の部分なのだそう。

伏見港があるとはいえ伏見は港町というわけではなく、大きなまちの中に港があるというイメージだそうです。

「神戸で言うならメリケン波止場のような感じでしょうか。その場所だけで神戸全体を語れるわけではなくて、北野の異人館もあれば、灘の酒蔵もある、というのと同じだと思います。ですから、ここだけで伏見全体を語れるわけではなく、あくまでまちの中の港機能がある場所ということですね」

江戸時代と比べると、地形はどのぐらい変わっているのでしょうか。

「実はこの辺りの地形は江戸時代とほぼ同じなんです。ですからある意味、伏見は貴重な土地と言えます。京都や大阪などでは失われしまった江戸時代の道幅や川筋が残っていて、明治時代以降に新しい道が何本か付いたという感じですね」

地理院タイル を加工して作成

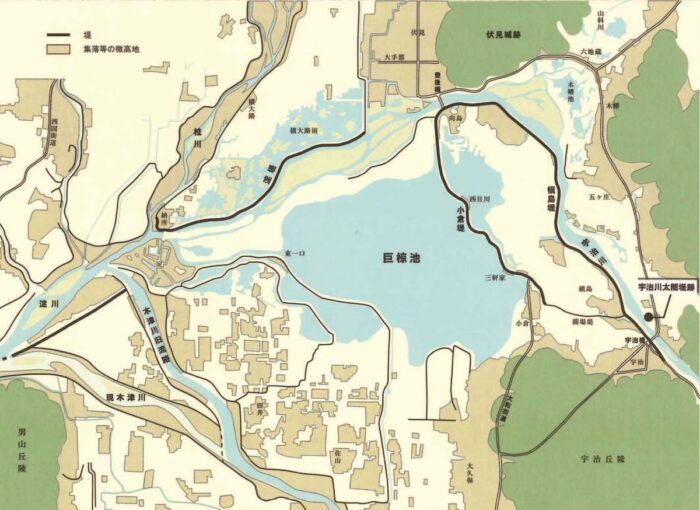

それは興味深いポイントですね!ところで、地図を見ていて不思議に思ったのですが、京都盆地から流れてくる桂川、琵琶湖から流れてくる宇治川、三重県からくる木津川の三川(さんせん)が大阪へ流れる淀川に合流するのは八幡のようにみえるのですが、どうして三川合流地点から少し上流に上がった伏見に港ができたのでしょうか。

三川が合流する所の方が港を造るのには便利そうな気がするのですが……。

画像提供:宇治市歴史まちづくり推進課

「今の地図で見ると三川合流地点は八幡ですが、昔は淀で合流していたんです。それと巨椋池(おぐらいけ)という巨大な池が広がっていたのが理由ですね。秀吉が太閤堤などを造るまで、宇治川或いは木津川も巨椋池に流れ込んでいたのです。ですが堤を造ったことで宇治川が巨椋池から切り離され、現在のような川の流れや地形になったわけです」(※)

若林さん曰く、昭和初期に巨椋池が完全に埋められてしまったことによって、現在の地図を見るとなんとなく三川合流地より北にずれている感じがしますが、当時の合流地は今よりもう少し北の淀だったそう。

淀から舟で北上し、伏見港の辺りで舟を降りると京の都に行くのには最も便利だったそうですよ。

画像:曉晴翁 作 ほか『梅溪道の栞』,[18–]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1210372

確かに江戸時代に描かれた絵図を見ると、伏見の辺りに港を造るのがベストという感じがわかります。巨椋池があった時代に、1番良い場所を選んだということなんですね。

(※)巨椋池と太閤堤:1594(文禄3)年、豊臣秀吉が伏見城を築いた際、伏見城下を水陸交通の拠点にするため、宇治川と巨椋池を分離させる堤を造らせました。これを太閤堤といい、それにより、それまで巨椋池に流れ込んでいた宇治川が池から切り離され、現在のような宇治川の流れになりました。

巨椋池・太閤堤を案内した記事はこちら ↓ ↓ ↓

江戸時代の川の痕跡を求めて

それでは、伏見のまち巡りに出発しましょう!

駅を降りるとすぐに下り坂がありました。

「かつて、この辺りは家がなく、田んぼだったんです。それが明治時代に京阪電車の中書島駅ができた時に、まちと駅を繋ぐ道が通り、だんだんと周りが家に変わっていったのです」

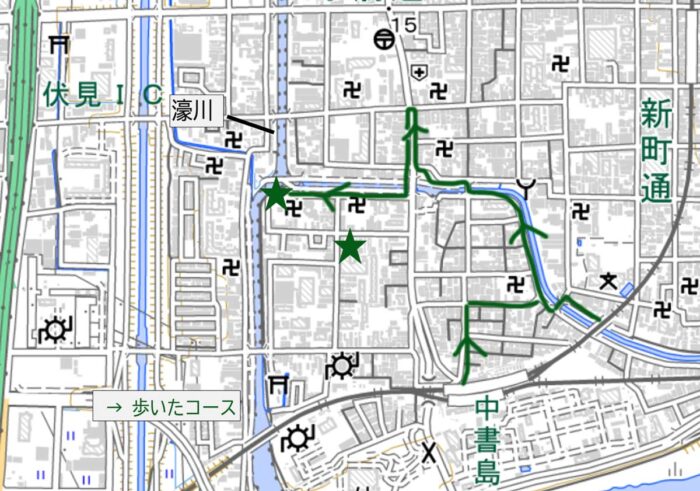

地理院タイル を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

「地図でいうと緑色の線が江戸時代の市街地の南限になるわけです」

これは江戸時代の地図を見ながら歩いたら面白そうですね。

駅前からの道を進み、右に曲って長建寺の前までやってきました。伏見といえば、川が流れるこの景色が有名ですよね。

この川は宇治川派流といい、伏見の市街地が整備された際、中洲が浮かぶ流路が整えられ、宇治川本流から分かれる派流となり水運に使われました

画像:秋里籬島 著 ほか『都名所圖會 4巻』[5],河内屋太助[ほか],天明7 [1787]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2555342

これは江戸時代後期に作られた『都名所圖會(みやこめいしょずえ)』。ここに長建寺が描かれていますが、これを見るとお寺の前の川は結構な水量と幅があります。これは誇張されているのでしょうか……。

「実は、現在の川幅は当時の半分~3分の1くらいです。それがわかる痕跡を見に行ってみましょう」

若林さんが案内してくれたのは、京阪電車の鉄橋。あれ……?なんだか低い変な橋ですね。

「京阪電車が開通したのは1910(明治43)年なのですが、これはその頃に造られた鉄橋なんですよ」

「実は昭和の初めに宇治川派流を半分から3分の2ほど埋めているんです。どこを埋めたかというと、今立っているのが橋の中央(写真左)。右側の橋脚(写真右)の方は昔ながら護岸なので、この鉄橋の高さからみても真ん中から左側を埋めたことがわかります。左端に残っている鉄橋は陸地の上にあるので、橋を見るとやはり半分から3分の2ぐらい埋め立ているようです」

それなら先ほどの絵図にあったように長建寺の前がすぐ川で、あれだけの幅があったのも納得です。

地理院タイル を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

鉄橋があるのは地図の①、そこから歩いてきて今、②の弁天橋の上にいます。

「この辺りが江戸時代の伏見港の東端です。地図を見ると月桂冠大蔵記念館は川から少し中に入っているように見えますが、かつては川幅が赤い部分あたりまであったので、川を上がるとすぐ入口だったのではないでしょうか」

そういいながら川べりの遊歩道に降りると、「これを見てください」と若林さんが指をさしたのは護岸のレリーフ。ここに素敵なレリーフが付いているなんて気が付きませんでした。

これは川を埋めて護岸整備をした時に伏見市がつけた市の紋章なのだそう。昭和初期は伏見区ではなくて伏見市だったのですね。護岸を見るとずっとレリーフが続いています。

「このレリーフをたどっていくと、長建寺前の弁天浜から東は川の北側を埋め、弁天浜辺りからは徐々に南側を埋め立てていったことが分かります」

……とすると、この遊歩道もかつては川の中だったんですね。

「そうですね。南側は埋め立てましたが、北側(月桂冠大蔵記念館側の辺り)は、ほぼ当時のままです。川に舟を泊めて土手に荷物を上げるには、ちょうど良いなだらかさでしょう? 昔は両岸がこうなってたんですね。そして今の川幅では三十石舟(※)は回転できませんが、この3倍もの川幅があれば、行き交うことはもちろん回転もできるわけです」

(※)三十石舟…米を三十石、積むことができる大きさの舟。一石は1000合で1合は150gなので、三十石は約4500㎏

京都と大阪を結んだハブ港。江戸時代の伏見港へ

地理院タイル を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

さて、伏見の港の中心近くに入ってきました。この辺りは江戸時代、三十石船が着き、人の乗り降りで一番、賑やかだった場所だそうです。

(今いるのは★のところ。赤い線の辺りが物や人の乗り降り賑やかだったエリア)

蓬莱橋から階段で道路の方へ上がると、御大典記念と書いてある記念碑に気が付きました。

「これは埋め立てた時に建てられたものですね。宇治川派流の埋め立ては1928(昭和)3年、昭和天皇の即位を祝した御大典記念事業として行われたんです」

ちょうど同じ年の11月、昭和天皇の即位礼が京都御所で行われました。

「橋から南を向いてください。元々、川はあの白いフェンスくらいまであったんです。ですから蓬莱橋も今より長かったんですね」

そんなにも、当時は川幅があったのですね。

蓬莱橋を北側に渡ると現れるのが寺田屋です。寺田屋といえば、坂本龍馬とのちに妻となるお龍さんが出会った船宿としても有名な場所ですね。

「今、宿は寺田屋さんだけですが、この辺りは船宿が連なった旅館街でした。本陣もあり、舟で来た人はここで休憩や宿泊をしたんですね」。

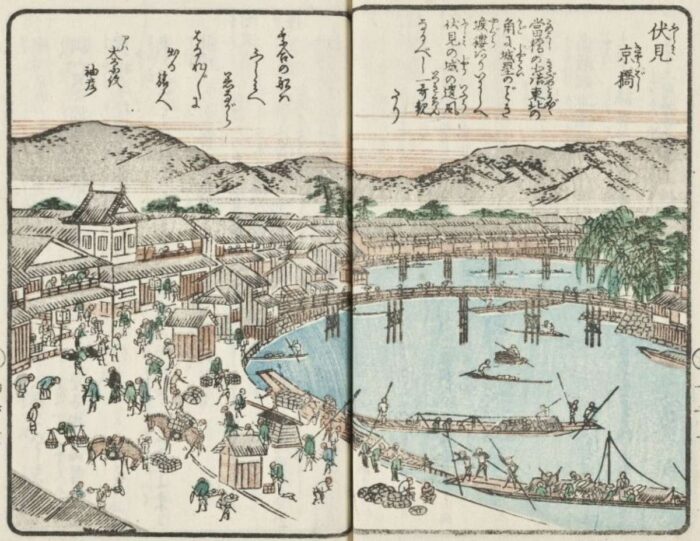

この橋は、寺田屋にほど近い場所にある京橋です。先ほどの蓬莱橋は中書島へ渡る橋ですが、この橋は大坂から江戸へ向かっては東海道、京都へ向かっては伏見街道(京街道)の一部であり、江戸や京都へ行くために渡る橋だと言えます。京橋という名は、やはり都に憧れてつけたのでしょうか?

「これは京都へ行く道に架かる橋と言う意味ですね。逆に言うとここは京都とは独立した街という証でもあるわけです。そして現在の京都市内で京橋があるのはここだけだと思いますよ」

京橋とはそういう意味だったんですね。そしてこの橋は都に一番近い「京橋」となるわけですか。

横にはロータリーのような広場がありますが、もしかしてこれも昔からの地形ですか?

「そう。この辺りは特に荷物の積み下ろしが多く、人の往来も多かったので、道幅を広げていたんです。伏見のメインとなるところですからね」

画像:『淀川両岸一覧 4巻』1860(万延1)年 京都府立京都学・歴彩館歴史資料アーカイブより

当時は相当な人が行き交っていたのでしょうね。

「そうですね。秀吉の晩年から徳川幕府の最初期、伏見は日本の政治の中心ですし、江戸時代になると交通の拠点になるわけですから。大阪や江戸、京都から陸路を来た人は歩いて京橋を渡り、舟で来た人は京橋辺りから陸に上がって東海道を行ったので、大変な賑わいだったと思いますよ。ちょっとした荷上場がある小さな港ではないですよね」

今は川幅も狭いので当時の様子は想像できませんが、たくさんの人や舟が往来し、今の東京駅や大阪駅のようにさまざまな路線がアクセスするハブ的な感じだったことがうかがえます(写真は下から京橋を見たところ)。

博覧会の来場客を乗せた電車が伏見を走る

地理院タイル を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

さて、京橋から左へ曲がり、東海道を北へ向かいます。

「当時、この道は油掛通の先(赤い線のところ)までしかなかったんです。東海道を行く人は、油掛通から右に曲がって進んだんですね」

今は大手筋まで道がつながっていますが、江戸時代にはなかったそう。

その理由がこちら。これは電気鉄道事業発祥の地の石碑ではありませんか!

1895(明治28)年、京都市左京区岡崎で第四回内国勧業博覧会が開催された際、大阪方面からの来場客を運ぶために京都駅から伏見まで日本初の電車、京都電気鉄道が走りました。その伏見側の始発駅がここだったそうです。

後に京都電気鉄道は京都市電となり、1970(昭和47)年まで京都・伏見間を運行しました。

「つまり舟を降りて鉄道に乗り換えれば、すぐに京都まで行けたわけです。その頃、京阪電車は通っていないので、京都へ行こうとすると徒歩が基本ですからね」

ここで乗り換えたらいいんですね。これは便利! そして、油掛通から大手筋までの土地を買い、線路を造ったそうですよ。

京都電気鉄道についてはこちらもご覧ください↓ ↓ ↓

ところが1910(明治43)年、京阪電車が中書島まで伸びると、人々は舟ではなく京阪電車を利用するようになり、市電の終着駅が中書島まで伸びたそうです。そして田んぼの中に道が通ることになりました。

中書島駅を降りた時、タイルの色を変えて舗装してあったのが、その線路の跡なのだそうです。

実はもう1本川が流れていた?!

再び京橋まで戻ってきました。橋の上から見る景色は素晴らしいですね。

「実は宇治川派流にはもう1本川が流れ込んでいたんですよ。右手に少し凹んでいるところがあるでしょう。あれが昔の川の流れの跡です。京橋水路と呼ばれる広い川で、今は埋め立てられて住宅や道路になっているんですよ」

画像:秋里籬島 著 ほか『都名所圖會 4巻』[5],河内屋太助[ほか],天明7 [1787].

国立国会図書館デジタルコレクション httpsdl.ndl.go.jppid2555342に加筆

確かに江戸時代に描かれた『都名所圖會』を見ると、京橋の手前に川があります。結構、大きい川だったんですね。そして中書島は蓬莱橋までだったのですね。

「そう。今は中書島とくっついていますが、京橋水路の西側は京橋島といいました」

つまり、この京橋界隈には3方から舟が来ていたわけですね。

凹んでいるところは今、伏見みなと公園になっており、そこで川の痕跡を見ることができるそうです。こうやってみると伏見は川のまちなんだなと感じますね。

京橋の西側に問屋や蔵が多いのは……

東海道を西側に渡り、かつての京橋島の方へやってきました。この辺りは人よりも物が多く下りたところで、当時は問屋や蔵が並んでいたところだそうです。

そして、こちらは映画『君の膵臓をたべたい』のロケ地にもなった、伏見であい橋。この橋は平成に新たに架けられた橋で、その時にこの辺りの遊歩道も整備されました。

ここで宇治川派流にさらに川が合流してきます。宇治川派流に流れ込んできているのは、伏見城の外堀で、濠川(ほりかわ・ごうかわ)とも言う川です。

この風景を見ると、いわずもがなですが立派なお城だったということが分かります。

「当時はもっと川幅が広がったのではないかなと思います。伏見城というのは天下人の城ですから。最初に建てたのは豊臣秀吉で、関ヶ原の合戦後、徳川家康が再建しました。実は家康が将軍として長く住んでいたのは駿府でも江戸でもなく、伏見城だったんですよ。ですから江戸城級の規模と守りがあっても不思議ではないんです」

地理院タイル を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

「今は濠川の方から宇治川派流に水が流れてきていますが、江戸時代は宇治川派流の水が濠川に流れ込むような感じでした。その流れが変わったのは、濠川が琵琶湖疎水の水を受け入れるようになったからなんです」

どういうことですか? 平安神宮や南禅寺の辺りを流れている、あの琵琶湖疏水がここまで南下しているということでしょうか。

「そう。川端通の地下を通って、深草から伏見城の外堀に流れ込んで宇治川派流となり、最後、宇治川に返るんです。ほら、川の色がいわゆる琵琶湖グリーンでしょ」

確かに、川の深い緑色は岡崎で見る光景です。

そして大阪から来た荷物をさばくには、京橋西側の宇治川派流沿岸だけではキャパオーバーしてしまうので、濠川沿いにも蔵や問屋などが立っていました。ですが、どうして京橋の西側に問屋街が多かったのか……その理由が、この先にあると若林さんは語ります。

「理由はこれ、ここが高瀬川の終点なんです」(写真右)

なんと、京都市内の繁華街の中を流れる高瀬川(※)の終点がこちらだそうです。

「今はもう途中で途切れているのですけれどね。例えば大阪方面から来た三十石舟の荷物をここで下ろし、翌朝、高瀬舟に積み替えて京都へ運んだりしたわけです。ですから京橋より西の高瀬川近くに問屋街ができたんですね」

(※)高瀬川…角倉了以(すみのくらりょうい、1554~1614)とその子・素庵(そあん、1571~1632)の協力により1614(慶長)年に京都市の木屋町二条から伏見まで拓かれた物資輸送用の運河。(写真左は角倉了以翁水利紀功の碑)

画像:『淀川両岸一覧 4巻』 京都府立京都学・歴彩館歴史資料アーカイブより

高瀬川の川幅は狭いですが、当時も同じくらいだったのでしょうか?

高瀬川は基本的に片道一方通行であり、川幅いっぱいの舟を使って、午前中に北向き一方通行で京都へ行き、午後は南向き一方通行で帰ってきたそうです。

伏見港は人と物流で港が分かれていたらしく、そうでないとさばくことが出来ない程の物流だったそうですよ。

伏見の港湾機能で電気を供給!?

画像左:地理院タイル を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/ development/ichiran.html 画像右:京都府伏見町 編『御大礼記念京都府伏見町誌』,伏見町,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション httpsdl.ndl.go.jppid1210372 より一部

再び中書島へ戻ってきました。

川沿いの道を歩いていますが、道が途切れる場所が出てきます。ここにあったのが、舟を繋いでおく舟入(ふないり)という場所です。

かつてここには舟入があり、それを経営していたのが高瀬川を造った角倉家でした。1872(明治5)年の地図(画像右)を見ると、まだここは舟入のようですね。

画像提供:モリタ製作所

大正時代になり、高瀬舟が使われなくなった後もこの舟入が活用されていたのだと想像できるのが、この素敵なレンガの建物の存在です。

1887(明治20)年に創立した旧京都電灯の伏見第二火力発電所の建物で、当時、火力発電の燃料は石炭だったため、恐らくこの舟入を利用して石炭を荷上していたのではないかと考えられるそうです。伏見には他にも火力発電所がいくつかあり、石炭を運ぶための舟は、やはり便利だったんでしょうね。今、この建物はモリタ製作所さんという歯科・医科医療器械器具の製造会社に変わっているそうです。

電力の基本的な供給先は京都市内。京都の近代化の象徴として蹴上の水力発電所がよくクローズアップされますが、実は伏見の火力発電所が果たした役割はとても大きいと、若林先生は語ります。

伏見の港湾機能は、京都の近代化の一翼を担っていたのですね。

昭和の伏見港へ

肥後橋を渡り土手を歩いていくと、今日歩いた中で一番、開けた場所にやってきました。

「ここが昭和の伏見港です。昭和になると伏見港にも大型の蒸気船が入ってくるようになり、それらに対応できるように大きな港が造られました」

地理院タイル を加工して作成 https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html

対岸に体育館やテニスコートがある伏見港公園が広がっていますが、ここに大きなコンクリートの護岸を持つ船だまり(船着き場)があったそうです。

奥は中書島駅の手前あたりまで。幅は体育館からテニスコートくらいまであったそう(赤で囲んだ部分)。

そして昭和30年代の住宅地図を見ると、港の隣に発電所と書いてあるので、恐らくその頃まで、ここに石炭を下ろしていたと考えられるそう。大きな港湾機能があったのですね。

少し歩くと三栖閘門(みすこうもん)に到着しました。ヨーロッパの水門のようで素敵な建物です。

「大正時代に宇治川の水害からまちを守るために観月橋から三栖まで堤防が造られたのですが、それにより宇治川と伏見港が分離されてしまいます。そこで1929(昭和4)年に閘門が作られ、宇治川から伏見港への船の出入口はここだけになりました」

閘門とは水位の異なる川や水路に船を通航させるためのものと聞いていますが、どういうシステムなのでしょうか。

「ここでは宇治川に対して伏見港の水位が高いので、例えば宇治川から伏見港に入る時、まず宇治川側のゲートを開けて船を入れ、船が入ったらゲートを閉じ、次に伏見港側のゲートを上げて水を入れ、水面を伏見港と同じ高さにしてから船を出したんです」

なるほど。そういう仕組みになっているのですね(写真は観光用の十石船が閘門から出るところ)。

さらに三栖閘門の宇治川側にやってきました。当時は旅客を乗せた蒸気船や石炭の輸送船などが何艘も通航していましたが、陸上交通の発達により貨物船による輸送が減便。1960年代に伏見港の水運は幕を閉じたそうです。また、昔は扉の前まで水位があったそうですが、天ヶ瀬ダムができたことで(1964年竣工)ご覧の通り宇治川の水位が極端に下がってしまい、閘門が使えなくなりました。

宇治川沿いに、整備されたきれいな港を見つけました。あそこは何でしょう?

「これが大阪・関西万博を記念して新しく造られた伏見船着場です」

つまり、令和の港ということですね! この日は船の就航はありませんでしたが、船の発着する光景が楽しみになりました。

そして、こちらは宇治川派流が本流の宇治川に返る三栖洗堰(みすあらいぜき)です。水の勢いがとにかく凄い堰でした。

宇治川派流に流れる水は琵琶湖の三井寺付近から分かれた疏水の水です。それが最後、ここで琵琶湖から流れ出た宇治川に戻るということで、なんだか感動的な光景に見えました。

川の痕跡を見る

伏見みなと公園を抜け、駅まで戻ってきました。今、広い道路になっているところ、これが伏見みなと公園でみた京橋水路の痕跡なのだそう。ですが、どうして川を道路にしたのでしょう?

「昭和に造られた伏見港の船溜まりを整備する際、港へ行くための道が必要になりました。そこで、川を道路にして京阪電車をアンダーパスで立体交差するようにしました。」

そして、川を渡っていた市電も中書島駅へゆるやかにカーブをして滑り込むようになったわけですね。

「ですから鉄橋は川の上に架かっていた橋なんですよ。川に架かっていた名残が見えるような気がしますよね」

確かにそうですね!

安土桃山から現代へと続く伏見港

伏見港は安土桃山から江戸、明治、大正、昭和へと、舟の大きさや舟に乗せる物などに合わせ、少しずつ場所を移しながら港を造っていったことがわかりました。そして驚くべきは、その港湾機能を活かして大正時代には発電も行っていたことです。さらに船が入らなくなった後は埋め立てて、公園や体育館などを造り、府民の憩いの場とするわけですね。

伏見港は安土桃山から江戸、明治、大正、昭和へと、舟の大きさや舟に乗せる物などに合わせ、少しずつ場所を移しながら港を造っていったことがわかりました。そして驚くべきは、その港湾機能を活かして大正時代には発電も行っていたことです。さらに船が入らなくなった後は埋め立てて、公園や体育館などを造り、府民の憩いの場とするわけですね。

こうやってお話を伺うまで、伏見というと酒蔵のまちというイメージだけでした。

若林さん曰く「今日、歩いたのは江戸時代、天領であった頃の伏見の港町と、その後に発展した近現代の伏見港だけなんです。ですからまだまだ、ご紹介できる伏見の魅力はたくさんありますよ」とのこと。それは興味深い! さらなる伏見の魅力を、今後も訪ねてみたくなりました。

参考

伏見区HP 第4回「水運の伏見(熊野詣から疏水まで)」

◾️◾️取材協力◾️◾

若林 正博(わかばやし まさひろ)

若林 正博(わかばやし まさひろ)

京都府立京都学・歴彩館

1968年京都市伏見区生まれ。同志社大学経済学部卒業。2011年から前身の京都府立総合資料館勤務。資格は学芸員、司書、認証アーキビスト。専門は伏見学。著作に「『看聞日記』から見る十五世紀前半の伏見」(『京都を学ぶ【伏見編】』ナカニシヤ出版)、「伏見における黎明期の徳川政権-家康はどこに居たのか」(『京都学・歴彩館紀要』6)、「伏見城跡の変遷-近世~現代」(『京都学・歴彩館紀要』3)などがある。2025年11月放映のNHK「ブラタモリ」ではタモリさんを伏見へ案内