皆さん、映画はお好きですか? 近頃では、サブスクリプションなどで気軽に映画を楽しめるようになりましたが、その分、映画館で没頭してみる時間はなんだか特別感が増したように感じます。

日本映画をはじめとした数々の映画作品の中には、京都で育まれた技術や美意識が潜んでいることにお気づきでしょうか? 今回は、そんな京都と映画の知られざる関係についてご紹介しましょう。

※記事中の情報はすべて2025年10月時点のものです。

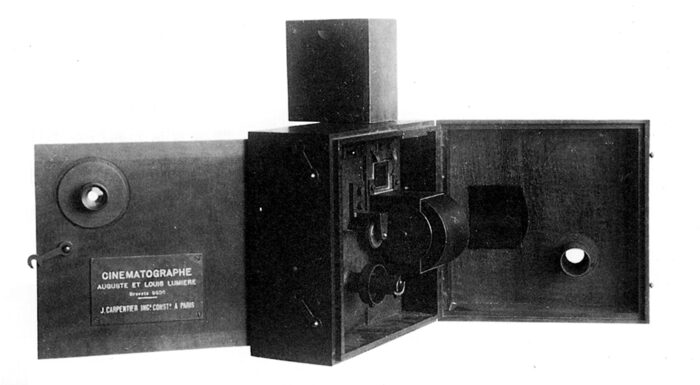

京都で行われた日本初「シネマトグラフ」の試写会

画像提供:京都文化博物館

世界で初めて映画が誕生したのは、今から130年前のパリ。1895年にフランスのリュミエール兄弟が発明した、撮影から映写機能を兼ね備えた「シネマトグラフ」という装置を使い、興行としてスクリーンに動く映像を映して鑑賞したのが始まりとされています。

それ以前にも、発明家のエジソンによって、木箱の中をのぞき込んで映像を見る「キネトスコープ」が発明されていますが、こちらはひとりずつ鑑賞するものでした。

映画の誕生については諸説ありますが、一般的には大勢が一緒に楽しめるシネマトグラフが始まりとされています。

シネマトグラフが日本に初めて持ち込まれたのは、1897(明治30)年のこと。

京都府の派遣留学生としてフランス・リヨンで染料技術を学んでいた稲畑勝太郎は、留学時代の同窓生だったリュミエール兄弟からシネマトグラフを2台譲り受け、京都へ持ち帰りました。

その後、大阪での日本初の興行上映を目指して、初めて映写機を使った映像投影の試写実験が行われたのが、現在の元・立誠小学校の敷地内にあった京都電燈株式会社の中庭でした。

口達では京都電燈での試写の前に四条の河原でも試写を試みたようですが、電気系統の不備により失敗。そこで、島津製作所や京都電燈(のちの関西電力)の協力を得て、部品の作り直しや電圧の調整を実施して、1897年1月、雪の降るなか、ついにシネマトグラフによる試写会が成功したそうです。

試写では、約2メートルのスクリーンにフランスで撮影された庭で水をまく人や列車の到着の様子など、約2〜3分の映像がいくつも映し出されました。

初めて「動く映像」が投影された瞬間を目にした人たちはきっと、驚きと感動に包まれたでしょうね。

京都は日本映画のふるさと

日本初のシネマトグラフの試写が成功した後、いよいよ日本での映画興行が始まります。その際、稲畑氏は、シネマトグラフの興行権を留学仲間の横田万寿之助と弟・永之助(のちの日活社長)に託しました。

当時、横田氏はフランスの制作会社から輸入したフィルムを上映していましたが、1901(明治34)年には「横田商会」(設立時は「横田兄弟商会」)を設立し、自ら映画制作へと踏み出します。

さらに数年後には、京都で初めて映画の撮影所を構えることとなり、日本映画の発展に大きな一歩を刻みました。

画像提供:京都文化博物館

横田商会が監督を任せたひとりに、千本通一条付近にあった劇場「千本座」の座長であり、歌舞伎演出にも通じていた牧野省三がいました。

日本ではすでに歌舞伎の記録映像やドキュメンタリー作品が撮られていましたが、牧野監督は多重露光や逆回しといった新しい映像技法を駆使し、映画ならではの表現技法に挑戦。

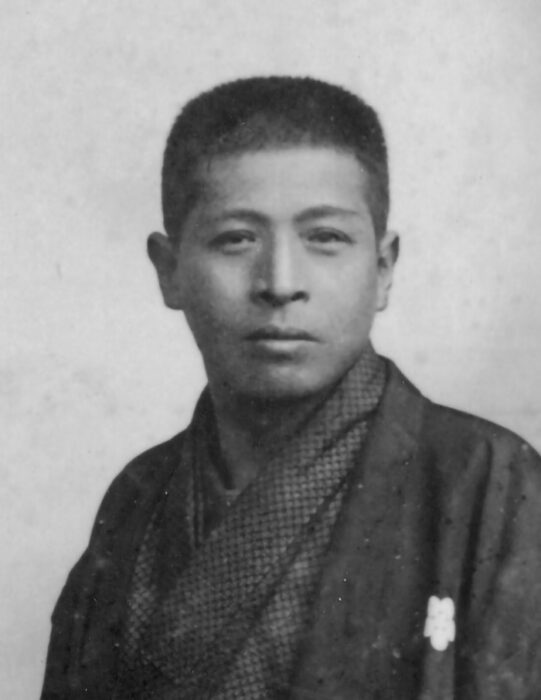

尾上松之助(左)/画像提供:京都文化博物館

さらに演出によって俳優の魅力を引き出し、日本初の映画スター・尾上松之助をはじめ、多くの映画スターを生み出しました。

画像提供:京都文化博物館

牧野監督によって映画はこれまでの記録映画から新しい映画劇の時代へと移り変わっていったのです。その功績から“日本映画の父”と呼ばれるようになりました。

やがて、昭和初期には太秦に撮影所が次々とつくられ、時代劇の名作が数多く生まれるようになります。全盛期には日本映画の約半数近くが京都で作られており、その隆盛ぶりから京都は“日本のハリウッド”と称されるほどに!

現代でも、京都で磨かれた撮影技術や演出手法は、アニメや海外作品にも大きな影響を与え、その技術や美意識がさまざまな作品の中で息づいています。

映画の黎明期から制作の中心を担い、文化としての映画を育んできた京都は、まさに「日本映画のふるさと」と呼ぶにふさわしい地なんですよ。

京都文化博物館で楽しむ日本映画の名作

画像提供:京都文化博物館

「日本映画のふるさと」と呼ばれる京都で生まれた名作を中心に、約800本の映画フィルムと30万点におよぶ貴重な資料を所蔵しているのが、京都文化博物館です。

ここでは、地域の映画団体と連携しながら映画祭の開催やワークショップを通じた次世代育成にも力を入れています。さらに、京都の撮影所等で受け継がれてきた知恵と技術を守るため、「時代劇」の無形文化財登録を目指す取り組みも進められています。

12月に開催される「京都映画賞」や「京都ヒストリカ国際映画祭」の上映会場にもなり、映画文化の発信拠点として多くの人に親しまれています。

画像提供:京都文化博物館

また、3階のフィルムシアターでは、毎月テーマを変えて日本映画の特集が組まれています。1日2回の上映に加え、ロビーでは上映作品に関するポスターや資料、作品解説パネルなども展示され、映画の背景をより深く味わうことができますよ。

入場料は通常500円で映画鑑賞と資料を見ることができるので、日本映画の歴史や作品世界を気軽にじっくりと堪能してくださいね。

■■INFORMATION■■

京都文化博物館

京都市中京区三条高倉

TEL:075-222-0888

開館時間:特別展 10:00~18:00 ※金曜日は19時30分まで(入場はそれぞれ30分前まで)/総合展示 10:00~19:30(入場19:00まで)/別館 10:00~19:30 ※催事により閉館時間変更の場合があり

休館日:月曜(祝日の場合は翌日休館)、年末年始(12月28日〜1月3日)

入場料:特別展により料金が異なります。詳しくはこちら

※特別展チケットで、総合展示とフィルムシアターを鑑賞できます。

総合展示 一般500円 大学生400円 高校生以下無料

別館 入場無料 ※各種イベントによっては別途料金が必要となる場合あり

※フィルムシアターついてはこちら