夏といえば、すこーしヒンヤリするお話を聞きたくなりませんか?

今回は、京都府内各地に伝わる“不思議”なお話を集めてみました。幽霊のお話や鬼の伝説、少し変わった恩返しのお話など、こわいような、心温まるような、ちょっと変わったお話です。

「もしかしたらこういうことだったのかも」など、自分なりの考察をしてみるのも面白いかもしれませんね。

※記事中の情報・金額はすべて2025年8月時点・税込表記です。

赤ん坊の命をつないだ飴の伝承

【京都市】みなとや幽霊子育飴本舗

京都市東山区、六道珍皇寺や六波羅蜜寺などがあるエリアに「みなとや幽霊子育飴本舗」というお店があります。こちらの看板商品は、店名にもある「幽霊子育飴」。この飴の名前には少し不思議な由来があるのです。

お店は450年以上も昔から、この地で飴を売っていました。そして1599年(安土桃山時代の末期)頃のある夏の日、雨戸を叩く音がして、お店の戸を開けてみると青白い顔をした女性が立っていました。そして1文銭を差し出して飴を売ってほしいと申し出ます。

店主は驚きながらも飴を売ると、女性は飴を受け取って帰っていきました。

その日から何日も続けて飴を買いに来る女性を不審に思った店主は、そっと後をつけてみたのです。するとたどり着いたのは墓地の中。耳を澄ますと赤ん坊の泣き声が聞こえてきます。まさかと思って掘り返してみると、そこにはお店に通っていた女性の亡骸と飴をしゃぶっている赤ん坊がいました。

女性は亡くなった後に赤ちゃんを産んだのかもしれません。店主は赤ちゃんを抱き上げ、家に連れて帰りました。その日から、女性の幽霊は安心したのかお店に訪れることはありませんでした。

この話が世に広まり、やがて「幽霊子育飴」と呼ばれるようになりました。死してなお、我が子を守ろうとした母の強い愛を感じますね。ちなみに墓地から救い出された赤ん坊はお寺に引き取られて後に高僧になったのだとか。

現在お店で販売されている「幽霊子育飴」(150g 500円)は、水あめと砂糖でかたく炊いて、冷えてから金槌で割る昔ながらの製法です。

ただ、この製法になったのは大正時代になってからで、先述の伝承の時は、竹の皮に包まれた水あめのような柔らかい飴だったのだそう。当時の店主は棒に飴を巻き付けて女性に渡していたのだとか。確かに、その方が赤ちゃんも飴をしゃぶりやすそうですよね。

形は変われども、今も変わらずやさしい甘さで現代に受け継がれています。

■■INFORMATION■■

みなとや幽霊子育飴本舗

住所:京都市東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町80番地4

時間:10:00~16:00

電話:075-561-0321

休み:不定休、12/31

HP:https://kosodateame.com/

大江山に伝わる鬼の伝説

【福知山市】日本の鬼の交流博物館

大江山に伝わる鬼の伝説は3つあり、その中でも一番有名なものが「酒呑童子伝説」です。

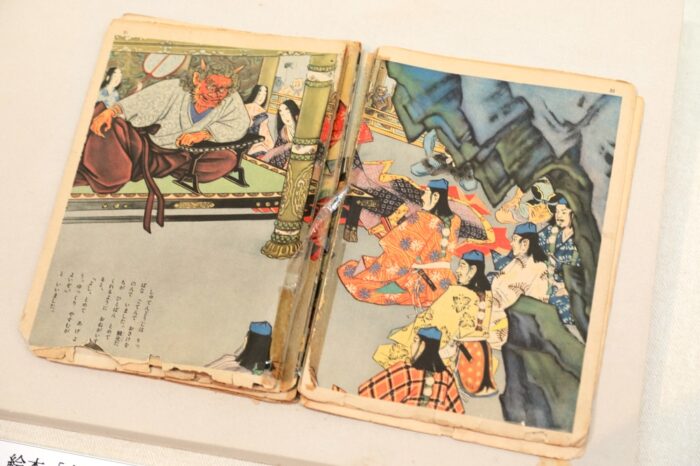

この物語は、最も古いもので14世紀の南北朝時代に描かれた『香取本大江山絵詞』(重文)に記されています。

平安時代、有名な陰陽師・安倍晴明の占いで『西山に妖鬼住み、王法を倒そうとしている』と出ます。その妖鬼こそが大江山にたてこもる賊の頭領・酒呑童子でした。酒呑童子討伐隊として源頼光、坂田公時、渡辺綱ら6名が選ばれ、山伏の姿に変装して鬼の住む屋敷へと向かいます。

討伐隊は道中で授かった「神便鬼毒酒(じんべんきどくしゅ)」で鬼たちを酔わせ、眠らせます。その隙に鬼たちを殲滅し、頼光は名刀・鬼切丸で酒呑童子の首を切り落としました。

この伝承は室町時代には謡曲「大江山」という、能の演目にも取り上げられ、江戸時代に『御伽草紙』が刊行されて多くの人々にも伝わっていきました。

鬼の伝承が多く残る福知山市大江町には、「日本の鬼の交流博物館」があります。こちらでは国内のみならず世界中の鬼の文化・芸能を展示していて、鬼への追求を深めるための「鬼文化研究所」も併設し、地域の鬼文化研究の中枢を担っているそう。

館内は「日本の鬼」「世界の鬼」「大江山の鬼」、そして「鬼瓦」の4つの展示ブロックがあり、鬼の面や人形、写真などが風習の解説とともに展示されています。もちろん酒呑童子伝説に関する資料も見られますよ。

鬼の伝承が残る地で、鬼について学んでみてはいかがでしょう。

■■INFORMATION■■

日本の鬼の交流博物館

住所:京都府福知山市大江町佛性寺909

開館時間:9:00~17:00(入館は〜16:30)

電話:0773-56-1996

休み:毎週月曜(祝日の場合は翌日)、祝日の翌日、年末年始(1

料金:330円(高校生220円、小中学生160円)※15人以上の団体の場合割引あり

HP:https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/onihaku/

福知山市に伝わる鬼の伝説についてこちらもチェック

丑の刻参りのモデルになった嫉妬の鬼・橋姫とは

【宇治市】橋姫神社

日本で昔から伝わる呪いの儀式といえば、“丑三つ時(※)に藁人形に釘を打つ”ことを連想するのではないでしょうか。

実は、この「丑の刻参り」は宇治市にある橋姫神社に祀られている橋姫が原型になっているといわれています。

※丑三つ時…午前2時〜午前2時半

橋姫伝説については、鎌倉時代の軍記物語『平家物語』に収録されている「剣巻(つるぎのまき)」に以下のように記されています。

嵯峨天皇の時代に、ある公卿の娘が嫉妬にとらわれて、貴船神社に7日間こもり、「貴船大明神よ、私を鬼神に変えてください。殺したい女がいるのです。」と祈りました。哀れに思った明神は、「鬼になりたければ、姿を変えて、宇治川に21日間浸かりなさい。」と告げました。

娘は髪を5つに分けて結び、角にみたて、顔には朱をさし、体に丹を塗って全身を赤くしました。さらに、三脚の鉄輪を逆さにして頭に乗せ、その鉄輪に3本の松明を差し、両端を燃やした松明を口にくわえました。

その夜、貴船明神に言われた通り、21日間宇治川に浸かると、娘は鬼になりました。これが宇治の橋姫と呼ばれることとなったのです。

この、頭に炎を乗せ髪を振り乱す姿が、のちに丑の刻参りでも用いられ、世に広まりました。そして、橋姫=嫉妬深く怖い女、鬼女というイメージがついたのです。

現代でも結婚を控えている男女が橋を渡ると、橋姫が嫉妬してしまうと恐れられ、婚礼の際には迂回して渡った人もいるのだそう。

ちなみに、橋姫を祀る橋姫神社はもともと、橋を守る神様として宇治橋を守り、江戸初期には三の間(宇治橋にある張り出し)に祀られていたとも伝えられています。

このことから、女性の神様=嫉妬深い&土地を守る神様=ほかの土地を褒めることを嫌う…と言われ、橋姫が嫉妬深いという言い伝えが生まれたとも考えられています。

橋姫は怖いイメージがついていますが、実は、宇治の要衝である宇治川を守る、大切な神様でもあるのです。ぜひ宇治の観光とともにお参りしてみてくださいね。

■■INFORMATION■■

橋姫神社

住所:宇治市宇治蓮華46

料金:境内自由

橋姫伝説についてはこちらもチェック

その名も蟹の恩返し!心温まる蟹満寺縁起

【木津川市】蟹満寺

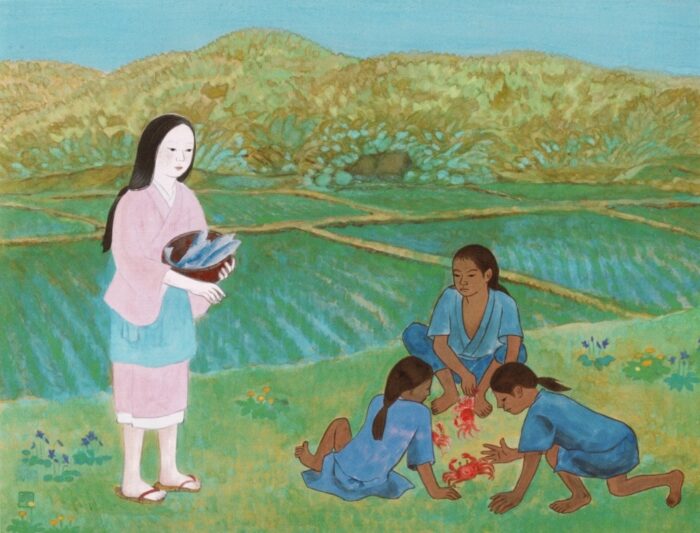

木津川市にある「蟹満寺」は奈良時代に建立された歴史ある寺院です。そんな蟹満寺の創建ストーリー「蟹満寺縁起」は、心温まる不思議なお話なのです。

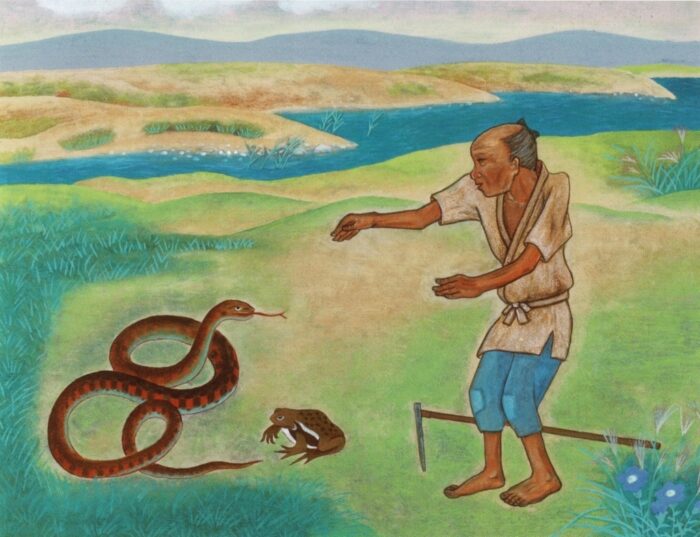

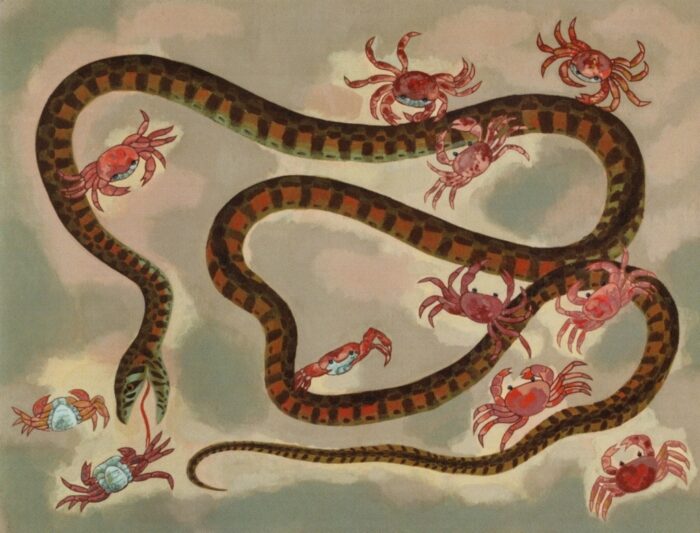

その昔、この地域に善良で慈悲深い娘とその両親が住んでいました。ある日、村人がたくさんの蟹をつかまえて食べようとしているところに出くわし、娘は村人から蟹を買い取って草むらに逃がしてあげたのです。

また別の日、父親が田んぼを耕しているとヘビに飲み込まれそうなカエルに遭遇し、父親は娘をヘビに嫁がせることと引き換えにカエルを救います。とんでもない約束をしてしまった父親はすぐさま後悔。人間に化けたヘビが夜ごと訪れますが、親子は何とか婚姻を引き延ばします。ヘビもとうとう怒り出し、荒れ狂いました。

恐怖におびえながらも、親子は一心に観音経を唱えます。すると観音様が訪れて「恐れなくても大丈夫。娘は慈悲の心深く、善良な行いをされています。私を信じて念じる力は、この危機を救うでしょう」と告げ、姿を消されました。

すると、間もなくヘビが暴れる音が消え、外が静かになりました。朝になり外の様子をうかがうと、そこには、バラバラに挟み切られた蛇と無数の蟹の亡きがらが残されていたのでした。親子は観音様に深く感謝し、娘の身代わりとなった蟹と哀れなヘビを弔うため、お堂を建てて観音様を祀りました。その由来から、お堂は蟹満寺と名付けられました。

お寺では毎年4月18日に「蟹供養放生会(ほうじょうえ)」が行われます。市場から購入した300匹ほどの生きた沢蟹を、参拝者の手で境内の手水鉢に放ちます。自由になった沢蟹たちは、設けられた穴を通って境内の外へ。いつかそれぞれの人のもとへ恩返しに来てくれるかもしれませんね。

■■INFORMATION■■

蟹満寺

住所:木津川市山城町綺田浜36

時間:9:00〜16:00

電話:0774-86-2577

拝観料:本堂500円(境内自由)

HP:https://www.instagram.com/kanimanji/?hl=ja

蟹満寺を取材した記事はこちら